Les passeurs de mémoire - Entretien avec Guilda Chahverdi

Guilda Chahverdi est un témoin privilégié de l’évolution de la scène artistique contemporaine afghane. Comédienne, metteuse en scène et commissaire d’exposition, ancienne directrice l’Institut français d’Afghanistan, elle a suivi depuis le début des années 2000 jusqu’à l’évacuation d’août 2021, les bouleversements de la scène artistique en Afghanistan.

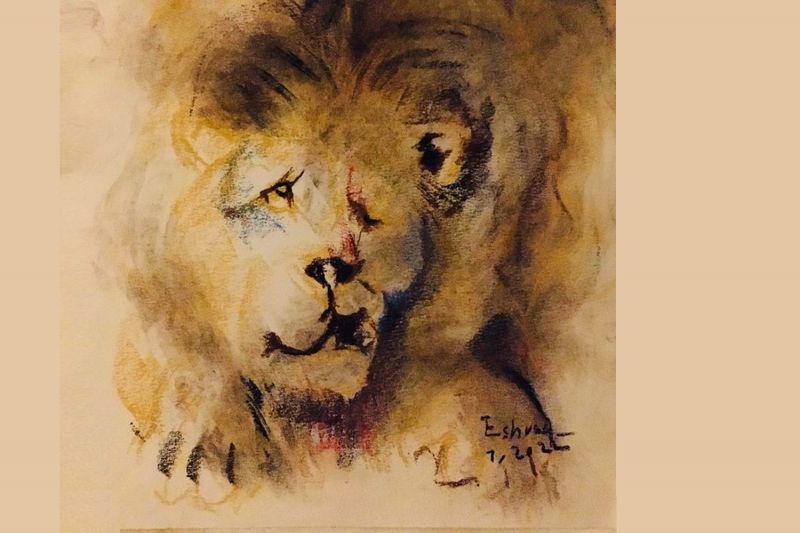

Les guerres successives qui ont touché l'Afghanistan ont caché la richesse culturelle dont témoignent les œuvres que vous défendez dans le cadre du programme « L’exil en partage » : La Valise vide, l’exposition Khoda Hafez, Marjan, le dernier lion d’Afghanistan. Lui enlever cette richesse n’est-il pas le pire effacement d'une culture ?

En Afghanistan, la société a été privée de toute pratique artistique pendant deux décennies de guerres. L’expression artistique contemporaine afghane est mal connue. Une nouvelle génération d'artistes est née après la chute des talibans en 2001 grâce aux programmes de reconstruction, la reprise de l’éducation pour tous (homme, femme, sans discrimination ethnique) une ouverture sur le monde, le retour des Afghans exilés en Iran et au Pakistan. Les idées, les techniques, les pratiques ont circulé. Une économie culturelle a émergé. L’Afghanistan n’a pas échappé à la mondialisation.

La pratique artistique a d'abord été utilisée pour des programmes de sensibilisation (procédures d’élection, violences familiales, mesures sanitaires, les mines etc). Les artistes ont, dans un premier temps, suivi des formations sans forcément avoir l’envie d'être artiste ou savoir de quoi il s'agissait. Ensuite, ils ont répondu à des appels à projets et aux attentes occidentales. Enfin, ils ont décidé de témoigner de la société de manière indépendante. En quinze ans, la création contemporaine a fait un bond remarquable. Les artistes ont su s’exprimer en tenant en compte de leur histoire. Ils ne s'inscrivent pas pour autant dans une tradition artistique. N’ayant pas d’héritage à porter dans le domaine de l’art contemporain, tout était possible. C'est là toute leur liberté.

Durant votre présence à Kaboul, vous avez monté un laboratoire de création contemporaine qui a permis la naissance de spectacles et d'expositions.

En 2006, j'enseignais le théâtre à la faculté des Beaux-Arts de Kaboul, dans une classe où je n’avais que des hommes. C’était primordial pour moi de l’ouvrir aux femmes qui étaient dans les autres départements, comme la peinture, le cinéma, la sculpture… Le laboratoire de création contemporaine, permettait de manière libre, sans obligation de régularité, aux autres étudiant.e.s. de pratiquer des formes, avec des thèmes qu’eux, choisissaient. Et cela a généré un « on a le droit, je peux, et c'est possible ». J’ai pu programmer à l’Institut français d’Afghanistan des propositions pleines d’audaces. Kubra Khademi n’en manquait pas…

Ce qui est intéressant, c'est la durée de cette expérience, de 2006 à 2021.

Pendant ces années, les guerres continuaient contre les insurgés talibans qui gagnaient en pouvoir. Les artistes ont été confrontés au risque sécuritaire et aux menaces. Les espaces de création fermaient. Malgré tout, ils continuaient. Le public et les médias suivaient. Créer, c’était raconter et résister.

Comment ces liens que vous aviez construits vous ont-ils permis d'aider concrètement tous ces gens à partir d’Afghanistan en août 2021 ?

J’ai toujours gardé un lien avec les artistes, dont certains avaient été mes élèves. L’exposition que nous avons réalisé avec les artistes et Agnès Devictor, Kharmohra, l’Afghanistan au risque de l’art en 2019 évoquait le risque sécuritaire et la manipulation des croyances. Et deux ans après, en mai 2021, on apprend que l'ambassade de France évacue une grande partie de son personnel. J’ai demandé aux artistes : « comment ça va ? ». Ils m'ont répondu : « les talibans ont toujours été là. Ne t’inquiète pas pour nous, ça va ». Et au mois de juin, la situation s’est aggravée. Avec le soutien du Mucem, on a soumis « une liste » à l’Ambassade de France, et les structures culturelles du Sud nous ont soutenus. Cet engagement-là a été essentiel. Beaucoup de personnes ont œuvré dans l'ombre.

C’est primordial que des évènements comme le focus Afghanistan marquent une continuité et qu’on n’oublie pas. Les artistes portent un témoignage et la mémoire de ce pays, nécessaires pour construire un avenir. Quand j'ai su que les visages que je connaissais étaient en danger, j’ai répondu à la situation. Je n’étais ni activiste ni artiste, j’ai fait.

Pour moi, il était fondamental que ces personnes soient reconnues comme des artistes plus que comme des réfugiés. Ce ne sont pas des artistes en devenir, ce sont des artistes qui ont une place dans le monde et qui ont quelque chose à dire, et qui nous concerne tous. Ils nous racontent la complexité de l’Afghanistan, son histoire de guerre en guerre. Nous avons des informations, mais eux, nous donnent le sensible. Ils nous rappellent la mémoire de ce que nous, on ne voit pas, des silences que nous, on ne comprend pas. Parce que nous n’avons pas le temps, ils nous disent « non, prenez le temps et je vais vous raconter ». Et nous n'avons pas le droit aujourd'hui de ne pas regarder, écouter, et de ne pas faire de place.

Les enfants qui avaient 10 ans et qui venaient à l’Institut français voir des spectacles, ont expérimenté l'émotion théâtrale, la rencontre avec une œuvre d'art qui ouvre des fenêtres, des possibles, et qui permet de se projeter en dehors des limites imposées par la société. Aujourd'hui tout s’est refermé mais cette expérience-là reste dans la mémoire des corps. Comme une braise qui n'attend qu'un second souffle pour que la flamme reprenne.

L’œuvre des artistes afghans aujourd’hui en France et ailleurs maintient cela. Il ne faut pas que le silence tombe sur ce pays, cette culture.

Et « l'exil en partage » qui est le titre de ce focus ?

Le mot exil aujourd'hui dérange les personnes qui sont exilés. Il me dérange aussi mais je ne peux pas le rejeter, c'est un fait. Il enferme la personne dans quelque chose. Je pense que c'est l'enfermement qui dérange. Parce que oui, on est en dehors de son pays et on évolue en dehors de lui. Mais mon pays peut exister au-delà des frontières, je le porte, il est en moi, quoi que je fasse.

C’est Giorgo Seféris qui disait « où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse ».

Oui, c’est cela, cet exil que nous partageons…

Propos recueillis par Emmanuel Laurentin et Manoushak Fashahi de France Culture