Entretien avec Faustin Linyekula sur Statue of Loss dans le cadre unique du Panthéon

Qu’est-ce qui est au coeur de Statue of Loss ?

Au fond, c’est la même question que dans chacune de mes pièces, depuis vingt ans: Comment pouvons-nous être ensemble? Cela concerne ici l’histoire commune entre le Congo et la Belgique, qui est tout sauf une histoire partagée. Je me souviens qu’à l’école, on nous en¬seignait, au Congo, que l’Europe faisait partie de nous et que nous faisions partie de l’Europe. Après, quand vous débarquez en Europe et qu’on vous demande en quelque sorte ce que vous venez faire là, c’est une expérience violente.

Comment se manifeste ce manque de partage de l’histoire commune ?

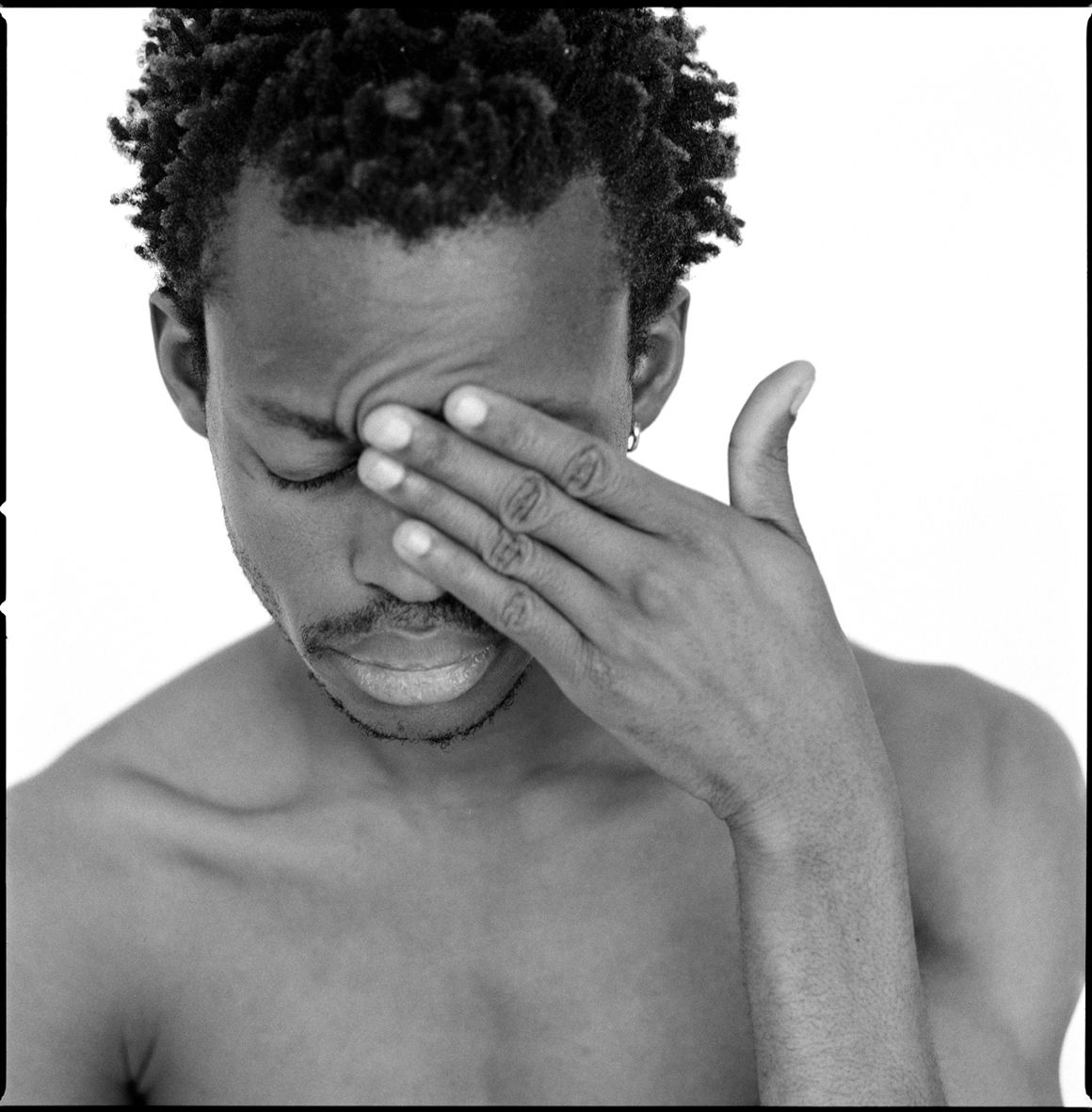

Par exemple, il y a deux ans, une commission d’enquête des Nations-Unies a constaté qu’un quart des jeunes Belges passant le baccalauréat ne savaient pas que le Congo avait été une colonie de leur pays. Et quand en 2014, à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale j’ai visité une très grande exposition au Musée des armées à Bruxelles, il y avait, sur un parcours de deux heures, un seul petit panneau qui parlait des soldats congolais. Pourtant, la première guerre mondiale est aussi notre histoire puisque la Belgique a utilisé à l’époque, dans son combat contre les troupes allemandes dans la région, plus de 250 000 hommes et femmes, en incluant les cuisiniers, porteurs etc. et les femmes faites objets sexuels. J’espère que dans Statue of Loss, mon corps, dans toute sa fragilité, peut devenir un monu¬ment éphémère pour les hommes et femmes qui ont donné leurs vies pendant cette guerre.

En devenant ce monument en mouvement, vous en évoquez un autre, qui aurait dû être réalisé à l’embouchure du fleuve Congo.

C’était l’idée qu’avait Paul Panda Farnana, l’un des Congolais enrôlés qui avaient la chance de revenir vivant de la guerre. Le monument devait se trouver à l’embouchure, où le fleuve Congo rencontre l’Atlantique, un endroit très symbolique car c’est par l’Atlantique que la rencontre entre l’Occident et le Congo s’est réalisée. Comme le fleuve Congo traverse telle une colonne vertébrale du pays charriant les eaux, les terres et les cadavres, réaliser un tel monument à cet endroit, c’est relier le Congo à lui-même et au monde. En ce sens, Statue of Loss est un projet qui me tient à coeur car je vais continuer à vivre entre la France et le Congo. Pour être en France, j’ai besoin d’être au Congo, et inversement. C’est la négociation entre ces deux espaces qui me permet de poursuivre sur mon chemin.

Que représente, face aux oublis historiques, le fait de voir Statue of Loss entrer au Panthéon ?

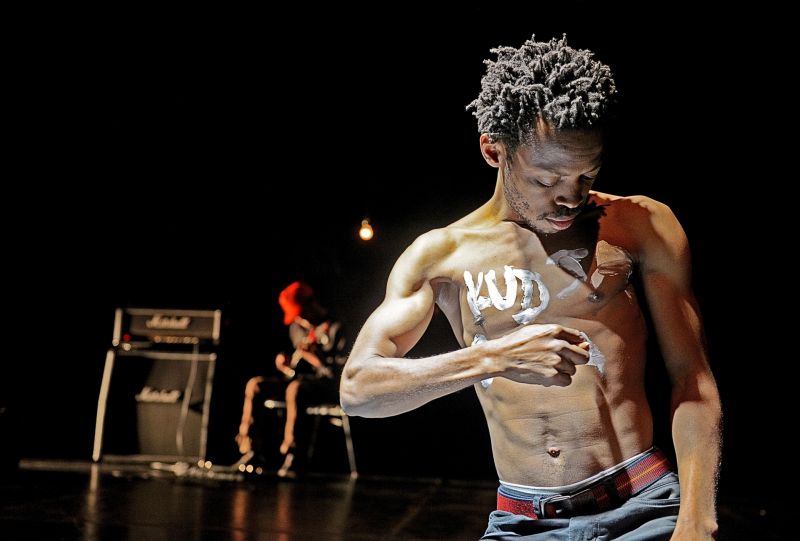

Vu que beaucoup de mes spectacles abordent des faits historiques, le Panthéon s’est im¬posé comme une évidence. On y trouve la tombe de Félix Eboué, une plaque pour Aimé Césaire et une autre pour Toussaint Louverture, pourtant mort dans une prison française. C’est ici même que je veux donner noms et visages aux oubliés de l’histoire. J’ai la grande chance d’avoir trouvé l’enregistrement d’Albert Kudjabo, prisonnier de guerre dans un camp allemand pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale. Il parle et chante en azandé, une langue que je ne maîtrise pas. On lui a fait sculpter une percussion, le lokolé qui, traditionnellement sert à envoyer des messages de village en village, du monde des vivants à celui des morts. On retrouve sa voix dans un enregistrement réalisé dans ce camp, pas loin de Berlin, pour pri¬sonniers politiques et « exotiques ». Pour le danseur que je suis, sa voix devient musique, un cadeau d’outre tombe qui met mon corps en mouvement.

Qui sont les femmes et hommes qui vous accompagnent dans Statue of Loss ?

Statue of Loss a d'abord été un duo, entre mon corps et une guitare électrique. Pour le Pan¬théon, nous réalisons une version spéciale avec deux danseurs: Moya Michael qui est Sud-Africaine et moi-même. Moya a étudié à PARTS et dansé entre autres pour Akram Khan et Anne Teresa De Keersmaeker. Pasco Losanganya est comédienne-chanteuse congolaise qui a déjà participé à plusieurs de mes créations et Heru Shabaka-Ra est un trompettiste jazz que j’ai rencontré aux États-Unis il y a six ans. Ensemble au Panthéon nous allons tenter l'envol !

Propos recueillis par Thomas. Hahn un cadeau d’outre tombe qui met mon corps en mouvement